Sommaire

- Le couvent des Jacobins au Moyen-Âge

- L’activité théologique des Prêcheurs de Lyon

- La restauration de la vie dominicaine à Lyon en 1856

- La bénédiction de l’église du Saint-Nom

- Pour en savoir plus…

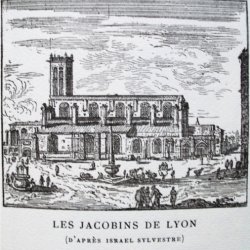

Le couvent des Jacobins au Moyen-Âge

C’est en juin 1218 que les frères prêcheurs, dont l’Ordre avait été approuvé par le pape seulement deux ans plus tôt, sont arrivés à Lyon pour y fonder un couvent. Les premières fondations ont en effet été faites soit dans des villes universitaires, comme Paris ou Bologne, soit dans des villes de forte activité économique et commerciale, car de tels lieux permettaient de rencontrer beaucoup de monde, en particulier à l’occasion des foires.

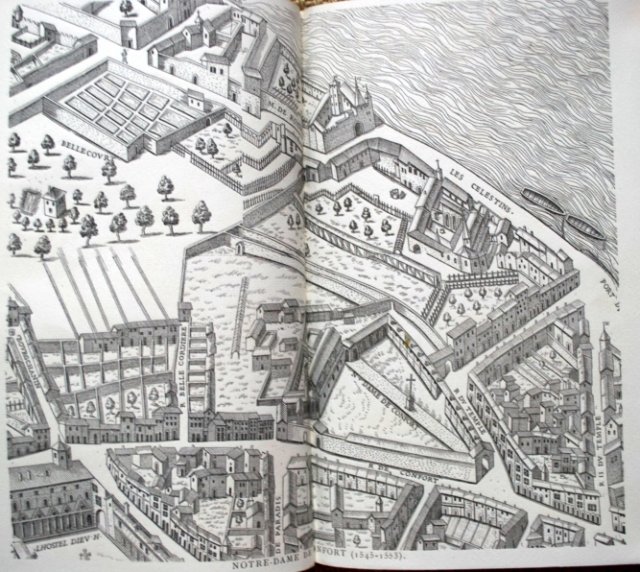

Les deux frères envoyés de Toulouse par saint Dominique, Arnauld de Toulouse et Romée de Livia, se sont installés en 1218 dans un endroit difficile à préciser, entre la primatiale et Saint-Just, dans la montée du Gourguillon. Ce bâtiment n’étant pas adapté à la vie d’une communauté qui a connu très vite une certaine notoriété dans la ville, décision a été prise en 1237 de construire un nouveau couvent à la limite des terres de l’abbaye d’Ainay, sous le priorat d’Humbert de Romans. Ce couvent qui sera connu plus tard sous le nom de Notre-Dame de Confort s’est développé jusqu’à la Révolution et a laissé son nom à ce qui est aujourd’hui la place des Jacobins.

Une église

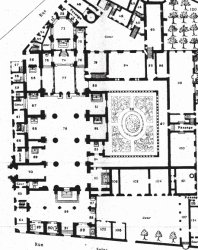

Extrait du plan du couvent dressé par le Père Ramette en 1719 (publié dans M. Cormier, L’Ancien couvent des Dominicains de Lyon, Lyon, 1898-1900, I). Le n°86 correspond à l’église antérieure à l’arrivée des Dominicains au XIIIe siècle, conservée comme narthex.

Un couvent dominicain comporte une église, souvent assez grande car elle est destinée non seulement à la liturgie de la communauté, mais aussi à la prédication. Une petite chapelle dédiée à la Vierge Marie existait sur le terrain choisi pour l’implantation dominicaine sur la presqu’île. Les frères l’ont agrandie en la complétant par une large église à trois nefs. Ils installent en 1428 un tableau de Notre-Dame de Confort, Marie qui réconforte, qui suscite une grande dévotion chez les Lyonnais. De nombreuses familles et confréries apportent des fonds au couvent pour la célébration de messes dans ce sanctuaire.

Tout au long de son histoire, des chapelles y sont adjointes, des remaniements intérieurs sont effectués pour répondre à la demande des familles et des corporations qui y ont des sépultures ou des autels. Elle a été démolie au début du XIXe siècle pour permettre la construction de la préfecture, elle-même démolie cinquante ans après sa construction.

Aujourd’hui il est probable que peu de Lyonnais savent l’origine mariale de la rue Confort qui donne sur la place des Jacobins. Cette église de Confort a fait l’objet d’incessants travaux : en 1466 des familles de marchands florentins firent reconstruire à leurs frais le chœur de l’église et ajouter des chapelles latérales dans la nef – c’est à partir de cette date que l’église et le couvent prirent le nom de Notre-Dame.

L’étude

Un couvent dominicain, c’est avant tout un lieu d’étude, ce que précisent les constitutions dès 1228 : « Notre étude doit tendre par principe, avec ardeur et de toutes nos forces, à nous rendre capables d’être utiles à l’âme du prochain. »

Mais signalons d’emblée que cela implique pour les frères de constituer dès que possible après la fondation une bibliothèque. Ces religieux mendiants, qui vivaient pauvrement et avait renoncé à avoir des revenus fonciers, avaient cependant besoin de trouver de nombreux bienfaiteurs, car ils dépensaient beaucoup d’argent pour acheter des livres. Selon ces constitutions de 1228, chaque frère étudiant dominicain devait avoir à son usage une Bible et un manuel de théologie, ce qui représentait à l’époque un investissement considérable.

Un couvent dans la cité

Le couvent des Jacobins, à Lyon comme ailleurs, n’était pas une petite communauté discrète menant sa vie dans un quartier périphérique. Située en plein centre ville, c’était l’une des institutions ecclésiastiques les plus actives de Lyon, et de ce fait les plus liées à la vie politique et ecclésiale. Si Lyon n’était pas, comme Rennes, Toulouse, Nancy ou Dijon, une capitale provinciale dotée d’un parlement, elle était une ville fortement marquée par la vie de l’Église, en particulier au XIVe siècle, lorsque le pape y a résidé pendant plusieurs années, avant d’aller s’installer en Avignon. De plus, sa situation sur un axe de grand passage vers le sud et vers l’Italie, lui a valu d’accueillir de nombreux visiteurs illustres. C’est ainsi que le roi Charles VIII revenant de guerroyer en Italie a séjourné au couvent avec son épouse Anne de Bretagne en 1495.

Les sépultures

N’ayant pas de revenus fonciers, ni de revenus suscités par une activité paroissiale, les ordres mendiants, toujours installés en ville, ont rapidement découvert une manière très efficace de gagner de l’argent, qui était d’installer un cimetière et d’en ouvrir l’usage à des laïcs, et d’aller jusqu’à accepter des sépultures dans l’église même, à des tarifs évidemment plus élevés que la sépulture dans le cimetière. Jusqu’à ce qu’elle soit transformée en place publique au XVIe siècle, une grande part de la place des Jacobins, dont l’église conventuelle fermait le côté sud, était un cimetière.

Les confréries

Bien loin de ne s’occuper que des élites sociales et de l’enseignement de la théologie aux clercs, un couvent dominicain au Moyen-Âge et à l’époque moderne est un lieu de grande activité spirituelle, où de nombreuses confréries permettent à des laïcs de développer leur vie spirituelle.

À côté des confréries très spécialisées, liées à telle ou telle corporation professionnelle ou à une origine nationale, comme celle des Florentins, il faut noter les confréries du Rosaire et celles du Saint-Nom de Jésus, qui est une dévotion très ancienne dans l’Ordre, comme l’illustre cette gravure du XVIIIe.

La procession figurée sur la gauche explique le lien entre Lyon et le Saint-Nom : c’est lors du concile de Lyon en 1274 que le pape Grégoire X, lui-même ancien chanoine de Lyon a publié le premier texte pontifical encourageant cette dévotion. On y voit aussi le Bienheureux Henri Suso se gravant le nom de Jésus sur la poitrine.

Très actives, comme c’est le cas dans la plupart des couvents dominicains, ces confréries ont constitué un réseau social laïc important, qui était le premier auditoire de la prédication des frères. Soulignons aussi que cet apostolat n’était pas exclusif du travail théologique : il n’y avait pas d’un côté les frères s’occupant des confréries et de l’autre les savants.

À de nombreuses occasions, les archives du couvent mentionnent que l’on a envoyé un frère lecteur ou maître en théologie prêcher dans la région à l’occasion de l’érection d’une confrérie du Rosaire. Au début du XVIIIe siècle, le fr. Alphonse Costadeau, professeur de théologie et de philosophie, auteur d’une œuvre philosophique en six volumes commentait les mystères du Rosaire dans l’église du couvent tous les dimanches.

Après la renaissance de la vie dominicaine à Lyon, c’est par cet apostolat des confréries que les frères se sont constitué un réseau, comme on dirait aujourd’hui. Le couvent n’était pas encore construit que le fr. Marie Augustin, dont le cœur est conservé dans la chapelle du Rosaire, lançait les « associés du Rosaire ». Ces associés du Rosaire, qui étaient quelques années plus tard des dizaines de milliers dans toute la France, ont considérablement contribué à la construction de l’église actuelle par leurs dons.

Un couvent dans l’Église et le royaume

Lieu important de prédication et d’activité spirituelle dans la ville de Lyon, le couvent de Notre Dame de Confort a été aussi le siège d’événements politiques importants : deux en particulier ont laissé une trace dans l’histoire : l’élection d’un pape et l’union du Dauphiné au Royaume de France.

L’élection de Jean XXII

Le pape Clément V était décédé depuis plus de deux ans, et les cardinaux assemblés à Carpentras n’avaient pu arrêter leur choix, lorsque, sur la promesse de Philippe, comte de Poitiers, régent de France, de leur laisser une entière liberté, ils se réunirent à Lyon au nombre de vingt-trois.

Philippe les assembla dans le couvent des Frères Prêcheurs, où ils se rendirent tous ; il les conduisit dans une salle, où, après les avoir exhortez à donner un pasteur à l’église, il leur déclara qu’il les alloit tous enfermer, jusqu’à ce qu’ils eussent choisi un pape. Ils eurent beau protester contre la violence qu’on leur faisoit, et contre la parole que le prince leur avait donnée, il avoit fait griller les portes et les fenestres, il avoit aussi disposé des gardes partout, et après les avoir ainsi enfermez, il se retira à Paris, et laissa la garde du conclave au comte de la Marche son frère. Ils furent quarante jours sans pouvoir se déterminer unanimement sur le choix qu’ils dévoient faire ; enfin, le septième jour d’aoust, ils donnèrent tous leurs suffrages au cardinal de Porto, Jacques Duèze de Cahors, qui prit le nom de Jean et fut Jean XXII. C’était le 7 août 1316.

Ce n’était pas la première fois qu’une élection pontificale était faite par une assemblée de cardinaux placée sous clef, puisque cette procédure avait été créée par Grégoire X au concile de Lyon, en 1274. Mais elle mit un certain temps à être appliquée de manière systématique, les cardinaux n’appréciant pas d’être ainsi enfermés et obligés de se décider rapidement.

En élisant Jean XXII, les cardinaux avait cru élire un pape de transition en portant sur la chaire de Pierre un homme déjà âgé. Il aura cependant l’un de pontificats les plus longs de l’histoire, plus de 18 ans.

Mais Jean XXII a un autre lien avec les dominicains de Lyon, car il a nommé le frère Pierre de la Palud, né dans la Bresse et entré dans l’Ordre à Lyon, patriarche de Jérusalem. Il a de ce fait voyagé en Orient et mené de nombreuses missions diplomatiques pour le pape. Pierre de la Palud figure aux côtés d’Hugues de Saint-Cher sur un médaillon du vitrail des papes dans l’église du Saint-Nom.

Le transport du Dauphiné

Un autre événement politique de grande importance a eu lieu aux Jacobins de Lyon, lorsque le dauphin Humbert II, ayant perdu sa femme et n’ayant pas de descendance, se retrouva criblé de dettes car il menait un train de vie ne correspondant pas à ses revenus. Il chercha à transmettre sa couronne et ses possessions. Le pape n’en ayant pas voulu, il se tourna vers le roi de France. Celui-ci accepta le Dauphiné en prenant l’engagement que ce territoire serait gouverné par son fils.

Tableau de A. Debelle (1805–1897). Musée de Grenoble

En grande solennité, le 16 juillet 1349, Humbert II remis le Dauphiné à la France dans l’église des Jacobins. Ce tableau peint au XIXe siècle pour célébrer la mémoire de l’événement fait du prieur dominicain le personnage central de la scène !

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Humbert II, ce personnage haut en couleur, libéré de toute obligation de gouvernement, et libéré de ses dettes, entra dans l’ordre le lendemain. Allait-il finir ses jours pieusement comme un humble frère ? Moins de deux ans plus tard il trouvait le moyen de se faire nommer Patriarche de Jérusalem par le pape Clément VI. Peu désireux de se risquer dans des contrées dangereuses, il ne prit jamais possession de son siège et obtint d’être nomme évêque de Paris. Il mourut avant d’y accéder.

L’activité théologique des prêcheurs de Lyon : enseignement et publications

Le lecteur de saint Jean

L’absence d’université à Lyon au Moyen-Âge n’a pas empêché les dominicains de se livrer à l’étude et à l’enseignement. Le chapitre de la cathédrale Saint-Jean a très vite reconnu les compétences des frères prêcheurs récemment arrivés à Lyon et leur a confié les cours de théologie dispensés à proximité de la cathédrale. L’enseignement de la théologie par un lecteur dominicain y durera trois siècles. Un lecteur, au Moyen-Âge, c’est un enseignant de niveau universitaire. « Lire la théologie » est une expression synonyme de faire un cours de théologie. Le lecteur enseigne en lisant et en commentant un texte, soit de l’Ecriture sainte, soit de théologiens qui l’ont précédé. En 1337, le chapitre décide que « la théologie sera constamment enseignée dans le cloître, qu’un lecteur y sera entretenu aux frais de l’Église, que ce lecteur sera ordinairement choisi dans l’ordre des Prêcheurs ». Le lecteur recevait un traitement équivalent à celui d’un chanoine, qui était versé au couvent. Mais cet usage est nettement plus ancien, puisque les chanoines, écrivant à ce sujet au pape Urbain V en 1363 soulignent que « dès la création de l’ordre des Prêcheurs un religieux de cet ordre, délégué par ses supérieurs, a coutume d’enseigner la théologie à tous les clercs de l’Église et à presque l’ensemble de ceux de la ville. » D’autres documents font remonter cette pratique au concile de Latran III (1179), ce qui indiquerait qu’elle existait déjà quand elle a été confiée aux dominicains.

Pendant plus de trois siècles du début du XIIIe à la fin du XVe siècle, le lecteur de théologie du chapitre cathédral de Lyon, chargé d’enseigner aux chanoines, mais aussi aux clergeons, on dirait aujourd’hui les séminaristes, a été statutairement un dominicain. Il devait être présenté au chapitre des chanoines par le provincial ou par le chapitre provincial. À partir de 1476, c’est le prieur du couvent qui en a fait la démarche, et les chanoines s’en sont offusqués, ce qui montre qu’ils considéraient que cette charge était de la plus haute importance et dépassait de ce fait les fonctions du gouvernement dominicain local. Le lecteur présenté au chapitre devait être maître ou docteur en théologie. Il prenait ses fonctions à la Toussaint, pour l’année, mais pouvait être maintenu en charge plusieurs années de suite. Cependant la grande mobilité des frères au Moyen-Âge a entraîné un renouvellement très fréquent du lecteur de Saint-Jean. L’enseignement qui portait principalement sur un commentaire de l’Écriture sainte, était donné au réfectoire et au cloître de la cathédrale. Ce lecteur était un personnage important, disposant d’une cellule particulièrement confortable au couvent, où il résidait.

Lorsque les chanoines ont repris eux-mêmes la charge de l’enseignement de la théologie en désignant en leur sein un chanoine théologal prébendé à vie, et que de ce fait les dominicains ont cessé leur enseignement au cloître de Saint-Jean, ce n’est pas pour autant qu’ils ont arrêté d’enseigner. En 1759, de très longs travaux de rénovation et de reconstruction d’une grande partie des bâtiments conventuels touchaient à leur fin. Ils avaient commencé en 1713.

Nous en avons un témoignage, le seul qui reste du couvent de Confort, dans le porche de 1727 intégré à la façade du 1 rue Émile Zola, une rue qui a porté de 1560 à 1902 le nom de rue Saint-Dominique. Au dessus de la boutique de droite, on peut toujours lire l’inscription Domus Praedicatorum.

Ces travaux avaient interrompu l’enseignement habituel de la théologie, puisque le prieur Jean de Brosse, aidé de son archiviste, le père Ramette, établit un mémoire pour en montrer l’ancienneté et demander au roi des lettres patentes, qu’il obtiendra, pour pouvoir reprendre cet enseignement. Louis XV reprend cette longue histoire :

Les religieux de l’ordre des Frères prêcheurs ou dominicains de la ville de Lyon nous ont fait représenter qu’établis originairement pour prêcher et instruire le peuple dans la science du salut, ils ont été chargés dès le commencement de leur institut d’enseigner la philosophie et la théologie et personne n’ignore combien leurs écoles ont été célèbres, le bien qui en est résulté pour l’Église et pour l’État. Le couvent de Lyon, un des plus anciens de l’Ordre, s’est toujours fait des leçons de philosophie et de théologie, et de cette école sont sortis des prélats illustres, des auteurs célèbres et des docteurs recommandables par leurs lumières et par leur piété. Dans le XIIIe siècle Humbert de Romans donnait à Lyon des leçons publiques qui attiraient un grand concours d’étudiants.

L’École de théologie reprit donc son activité, mais elle fut très marquée de jansénisme, ce qui suscita d’importants conflits entre le prieur, soutenu par le maître de l’Ordre et les enseignants qui étaient jansénistes. Un frère étudiant, Joseph Challier, deviendra un des plus ardents révolutionnaires de Lyon. Disciple de Marat et de Robespierre il y organisera la Terreur et fera monter la guillotine place Bellecour pour « effrayer les aristocrates » et place des Terreaux pour « faire trembler les bourgeois ».

Les théologiens des Jacobins et le livre : bibliothécaires, auteurs et éditeurs

Ce même archiviste, le père Ramette, a accompli un énorme travail de classement des 13 000 documents manuscrits conservés au couvent, ce qui laisse entendre que les protestants n’avaient sans doute pas tout détruit. Ils les a classés et en a réalisé un catalogue. Lorsque les possessions des Jacobins seront versées aux Archives départementales, le fonds des Jacobins constituera de ce fait l’un des ensembles documentaires les mieux conservés et les plus aisément consultables de l’Ancien Régime.

Les dominicains de Lyon ont été des collaborateurs très actifs de ce nouveau métier implanté à Lyon en 1476, les imprimeurs. Vingt ans après l’invention de l’imprimerie, Lyon devenait en effet la deuxième ville de France, un an après Paris, à posséder des presses. Dès les débuts du XVIe siècle, on voit apparaître des publications dominicaines à Lyon, comme ce recueil de sermons de S. Vincent Ferrier, conservé à la bibliothèque conventuelle.

Un libraire était installé aux portes du couvent, place des Jacobins ; il fut l’imprimeur de plusieurs œuvres dominicaines, en collaboration avec les frères du couvent.

À la Révolution, pendant que les archives partaient aux Archives départementales, la bibliothèque était entièrement intégrée aux fonds de la bibliothèque municipale de Lyon, aujourd’hui à la Part Dieu.

Tous les livres, sauf un… Car, par un cheminement impossible à déterminer, un petit ouvrage, la vie de saint Louis Bertrand, o. p., qui porte l’ex libris du couvent des Jacobins de Lyon d’avant la Révolution, se trouve dans notre bibliothèque aujourd’hui, modeste et unique passage de témoin entre cette longue tradition des Jacobins de Lyon et nous. Or cet ex libris ne porte pas seulement la mention du couvent, mais du « couvent et collège des Jacobins de Lyon », autre manifestation de cette activité d’enseignement théologique vivante au couvent de Confort.

La restauration de la vie dominicaine à Lyon en 1856

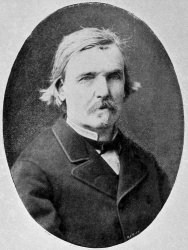

Réduite à néant par la Révolution, la vie dominicaine s’est développée à nouveau à Lyon à partir de 1856, grâce au soutien apporté par Camille Rambaud, grande figure du catholicisme social lyonnais. L’église a été construite rapidement, puisqu’elle était inaugurée sept ans plus tard.

Camille Rambaud et Louis Potton, deux jeunes Lyonnais sont nés respectivement en 1822 et 1824, dans les milieux de la soie. Ils sont élèves ensemble au lycée, où ils sont en particulier marqués par l’enseignement d’un homme assez exceptionnel, l’abbé Noirot, qui avait été également le professeur de philosophie de Frédéric Ozanam. Ils débutent leur vie professionnelle en travaillant ensemble dans le commerce de soierie de M. Potton père. En 1846, Camille Rambaud devient l’associé de M. Potton père, et l’entreprise devient la maison Potton-Rambaud.

Une amitié, à l’origine de la fondation

En descendant un jour ensemble de Fourvière, ils font la connaissance de Jeanne Garnier ; entourée déjà de quelques compagnes, elle se dévouait auprès des femmes pauvres atteintes de cancer. Elle sera la fondatrice de la Congrégation des dames du Calvaire, religieuses qui sont à l’origine de la maison Jeanne Garnier, centre de soins palliatifs important à Paris.

L’exemple de cette femme et de son dévouement contribue à faire réfléchir les jeunes gens sur leur engagement chrétien et social. Alors que Louis entre au noviciat dominicain de Flavigny en 1850, l’exemple et l’amitié de Jeanne Garnier encourage Camille Rambaud dans sa volonté de se mettre au service des pauvres, en restant laïc. Il commence par louer un logement proche de Saint-Pothin, à l’angle Molière/Lafayette, où il réunit le dimanche matin des enfants des rues, qu’il conduit ensuite à la messe. Cette œuvre se développe peu à peu, ce qui n’est pas sans entraîner des réactions. Camille Rambaud loue alors aux hospices civils un terrain rue Bugeaud, au chevet de Saint-Pothin, et y construit une maison à ses frais.

En 1854, Camille Rambaud décide de tout quitter pour se mettre au service des enfants des rues. Il négocie avec difficulté son retrait de l’affaire dans laquelle il était associé avec M. Potton père. Camille Rambaud quitte alors la proximité de Saint-Pothin pour aller s’installer à la Guillotière, où il entreprend de construire un ensemble plus vaste pour accueillir ses enfants et y vivre avec eux, la Cité de l’enfant Jésus.

Au loin, vers les Brotteaux, il aperçoit au delà du terrain vague qui les sépare l’immense Cité du Rhône, des logements ouvriers ; il rêve de construire pour desservir cette population délaissée une chapelle, à l’angle de la rue Bugeaud et de la rue Tête d’Or. Mais les inondations du Rhône, le 6 mai 1856, le détournent temporairement de ce projet, car il se consacre avec son énergie coutumière à recueillir des sinistrés et à organiser des secours. C’est quelques mois plus tard, le 3 août 1856 que durant la messe lui vient l’idée de proposer aux dominicains un terrain à l’endroit où il avait imaginé sa chapelle, pour qu’ensuite ils y établissent un vrai couvent. Son ami le P. Potton devant prêcher le panégyrique de S. Dominique le lendemain au collège d’Oullins, rattaché à l’ordre dominicain en 1855, il va le rencontrer, lui sert la messe et lui fait part de son projet.

Les choses ne traînent pas : quelques semaines plus tard, le P. Jandel, maître de l’Ordre, vient lui-même voir les lieux à Lyon et trouve que le terrain choisi est trop petit (c’est actuellement le square en face de l’église). Il encourage Camille Rambaud à louer aux Hospices le « pré des marguerites blanches », sur lequel est bâtie une petite maison. Il est convenu que la maison sera mise en état pour accueillir une douzaine de religieux, et qu’une chapelle sera construite. Camille Rambaud construit cette chapelle en briques à l’emplacement du cloître actuel, à distance de la rue Bugeaud. Pour une chapelle provisoire, elle est déjà de bonne taille (250 m²) ; elle sera pourtant détruite lors de la mise en service de l’église actuelle, sept ans plus tard !

Le 24 décembre 1856, le P. Danzas, prieur provincial, célèbre une première messe dans cette chapelle et inaugure la nouvelle communauté, d’emblée composée de onze religieux. Ce qui frappe immédiatement les visiteurs, c’est le silence et l’austérité dans lesquels vivent ces frères, qui ont renoncé pour un an à tout apostolat afin de faire une sorte de second noviciat centré sur les observances monastiques. Un témoin laïc raconte :

Avant de prêcher le courage et la résignation dans les souffrances, avant de stigmatiser le luxe et la soif des jouissances matérielles, ils ont voulu, comme leur Maître crucifié, s’imposer toutes les privations du corps et ne rester étrangers à aucune des misères endurées par le pauvre. « Ne faut-il pas, me disait le Père qui recevait ma visite, que nous ayons souffert autant et plus que le pauvre pour pouvoir lui parler de ses misères et lui dire avec certitude qu’elles sont toujours supportables pour un cœur qui a placé sa confiance en Dieu ? » Il est certain qu’il n’y a ni souffrance du froid, ni souffrance de la faim, ni aucune sorte de privations qui ne soient subies par ces admirables religieux dont la foi, le calme et la force sont une prédication aussi énergique que le pourrait être le plus éloquent de leur discours.

Il y a dans le projet des frères qui fondent ce couvent une forme de prédication par l’exemple, par la pauvreté et l’austérité de la vie, dont il faut en effet souligner que l’une des principales limites est que les religieux en question, quelle que soit leur générosité, ne connaissaient et ne connaîtraient jamais la précarité réelle des pauvres, du fait de leur appartenance à un Ordre qui les assurerait toujours de sa solidarité, et qu’ils ne savaient rien de la pauvreté culturelle, du manque d’éducation et de culture dont pouvaient souffrir les pauvres qui les entouraient.

L’objectif des frères et du P. Danzas en particulier est de construire une belle église, dont la présence dans ce quartier misérable sera un signe qui touchera les cœurs.

Au milieu de masures dans une rue misérable, la chapelle fleurit brusquement, comme un précieux reposoir ogival dressé pour la joie des pauvres.

E. Bauman, 1927.

Le P. Marie-Augustin, dont le cœur a été placé dans le mur de droite de la chapelle du Rosaire a en effet entrepris très rapidement de développer ici la dévotion au Rosaire. La récitation publique du rosaire ayant attiré de nombreux fidèles, il a peu à peu organisé une récitation perpétuelle, impliquant des fidèles au delà de Lyon, si bien qu’en trois ans, il avait réuni 60 000 associés, et qu’en 1874 lorsque les frères feront appel à ce réseau pour financer la fin des travaux, ils font mention de 600 000 personnes dans toute la France. C’est en particulier à cause de l’affluence suscitée par la prière du Rosaire et par les réunions des Chevaliers de Marie que décision fut prise de bâtir une église plus vaste que la chapelle construite par Camille Rambaud.

Le P. Danzas trace le plan d’une nouvelle église, dans un style proche de celui du XIIIe siècle, ce qui participe du désir des fondateurs d’un retour à l’origine de l’Ordre. M. Bresson, architecte proche de Baussan, prend en charge la maîtrise d’œuvre, sous la maîtrise d’ouvrage attentive du P. Danzas. En un délai très rapide, en comparaison avec d’autres constructions de l’époque, en six ans, l’église est suffisamment aboutie pour que puisse être célébrée la bénédiction par le cardinal de Bonald, archevêque de Lyon, le 16 août 1863. On voit ses armoiries sur la première des clefs de voute de la nef.

principal artisan des vitraux

La grande originalité de cette église est son programme iconographique, puisque l’intégralité des vitraux a été dessinée par la main du P. Danzas et qu’environ la moitié en a été réalisée sur place, par des frères convers, les frères Joachim Durif, Gilles Brossette, Eugène Baudin et Arbogaste Heinis. Une grande partie de ces vitraux trouve sa source dans des peintures de Fra Angelico, de même que l’architecture s’inspire de celle du XIIIe siècle, considéré comme une sorte d’âge d’or de la vie dominicaine.

C’est un sculpteur lyonnais célèbre, J. H. Fabisch, qui a réalisé une grande partie des statues, en particulier celle de la Vierge, à l’autel du Rosaire. Les deux autres vierges qu’il a réalisées sont plus connues, puisque ce sont celle de Notre-Dame de Fourvière, et la Vierge de la grotte de Lourdes…

La bénédiction de l’église du Saint-Nom racontée par le R. P. Didon

Le 16 août 1863, l’église du couvent du Saint-Nom de Jésus a été bénie par le cardinal de Bonald, archevêque de Lyon. Elle n’était pas encore terminée, mais les travaux étaient suffisamment avancés pour qu’on puisse y célébrer. Un frère dominicain de Paris, venu pour l’occasion, le R. P. Henri Didon, raconte cette journée mémorable.

Au lendemain de l’Assomption, en la fête de saint Hyacinthe, apôtre de la Pologne, le couvent de nos Pères, à Lyon, s’émut de joies d’une douce et belle solennité. Après six ans révolus de peines, de luttes, d’héroïques travaux sans autre secours que le bras de Dieu et l’inépuisable charité lyonnaise, nos Frères se sont conquis une place sur cette terre des grandes villes si avidement disputée, et à cette place déjà scellée et sanctifiée par trois tombes, ils ont construit un couvent remarquable d’élégance et de régularité ; ils ont édifié une église plus remarquable encore, rangée, dès aujourd’hui, parmi les gloires monumentales de Lyon et dont la chrétienne architecture fait revivre en plein les siècles évanouis de la grande foi de nos aïeux.

À cette fête du 16 août, il y avait plus que la simple bénédiction d’une église, plus que son baptême, plus que son ouverture. Et quoi donc ? Le couronnement, la consommation publique de toute une œuvre de pénible installation. Aussi n’était-il point malaisé de saisir sur tous les visages ce sentiment épanoui de l’homme qui a réalisé son idéal et qui se berce entre le spectacle d’un passé fortement et simplement rempli et d’un avenir ouvert à toutes les espérances. J’ai eu le bonheur de participer à ces émotions généreuses.

À huit heures du matin, Son Éminence le Cardinal-Archevêque de Lyon entrait au couvent, reçu par la Communauté entière avec toute la pompe cérémonielle d’usage en pareille occasion. Il avait bien voulu accepter le beau rôle que lui offraient nos Pères : celui d’être pour eux le représentant visible et immédiat de Dieu, afin de sanctionner et de bénir l’œuvre de leurs mains, de leurs sueurs et de leur persévérance. C’était lui qui leur avait ouvert sa ville comme un hôte royal son foyer, et maintenant qu’à ce foyer la place était prise et fondée, n’était-ce pas à lui encore d’approuver et de ratifier ?

Son Éminence introduite, la solennité s’est ouverte par la bénédiction de la nouvelle église, cérémonie touchante, pleine d’intérêt et de mystère aux yeux qui voient au delà de l’enveloppe des choses, sorte de baptême qui fait descendre Dieu dans nos temples de pierre, comme le baptême véritable l’intronise au centre de nos cœurs. Le saint sacrifice y fut célébré par le Cardinal-Archevêque incontinent après, comme si le baptême une fois reçu, l’église eût dû faire sa première communion. Telle est bien, en effet, la pensée qui s’éveille spontanément dans l’âme à ces premières messes que voit un temple. L’homme n’est-il pas un temple lui aussi, et à un moment donné, les portes de ce temple ne s’ouvrent-elles pas pour laisser venir Dieu s’immoler en nous comme sur l’autel des églises ?

Ce premier sacrifice y fut célébré silencieusement, en toute simplicité dans un recueillement intime qui s’harmonisait bien avec le caractère pieux de l’édifice. Il n’y eut d’autre pompe que la majesté du Pontife, d’autre éclat que celui d’une assistance magnifique par la distinction, le nombre et la variété, à côté du clergé séculier, on voyait le clergé régulier s’y épanouir sous toutes les couleurs au milieu de nos robes blanches : Dominicains prêcheurs, Dominicains enseignants, Franciscains, Jésuites, Trinitaires, Carmes déchaussés et d’autres encore.

Après venaient nos Tertiaires et nos amis, dont les rangs serrés témoignaient de la sympathie que notre caractère et notre habit dominicain suscitent au cœur des Lyonnais. Enfin, dans les trois nefs se pressait à flots une multitude compacte accourue non seulement des Brotteaux, mais des divers points de la ville. L’église nouvelle, éclairée par un beau soleil dont les rayons venaient se briser et se colorer aux verrières resplendissait d’une douce clarté. Ses murs et ses légères colonnes, d’une blancheur toute immaculée, lui donnaient l’aspect et le charme d’une vierge. On eût dit qu’elle avait conscience de la grande chose qui se passait en elle, et que l’âme de la foule pénétrait et vivifiait ses pierres.

Ce fut sur ce magnifique et presque divin théâtre que le Très Révérend Père Saudreau, Provincial de la Province de France, parut après la messe du Pontife pour prononcer un discours de circonstance aussi vivement attendu qu’il devait être avidement goûté. On s’était dit, dans un certain public : à quoi bon une chapelle dans les couvents ? En voyant la nôtre si somptueuse, on avait ajouté : Pourquoi de si splendides chapelles chez les moines ? Le Père recueillit habilement ces questions que de petits esprits s’étaient chuchotées dans l’ombre et les portant au grand jour, il en fit un sermon merveilleux d’à-propos, de justesse et de délicate franchise. L’imagination brillante de l’orateur su donner de belles proportions à ce sujet en apparence un peu restreint, et la pénétrante onction de son âme passa plus d’une fois dans sa parole de manière à émouvoir la piété des Lyonnais. La satisfaction fut au comble et unanime si bien qu’un personnage marquant du clergé régulier, présent à la fête, aborda joyeusement le prédicateur et lui dit, non sans une fine arrière-pensée : « Mon Très Révérend Père, je vous retiens pour la prochaine bénédiction de notre première chapelle. » La bénédiction épiscopale de Son Éminence, demandée par le prédicateur, et la bénédiction du Très-Saint-Sacrement qui vient ensuite, couronnèrent la première scène de la journée.

Voici la seconde : Après s’être réuni dans le même sanctuaire devant le même autel, sous le regard et l’amour du même Dieu, on vint s’asseoir à la même table que la charité avait rendue somptueuse, et plus de quatre vingt convives entremêlés témoignaient par cette belle confusion la tendre et profonde union de leurs âmes. Son Éminence devait présider au banquet, le siège Archiépiscopal avait été dressé, mais Monseigneur ne put que nous introduire et que bénir notre table, il se retira ensuite, laissant derrière lui le Deo gratias ; si rare à notre table dominicaine et toujours si joyeusement accueilli. Au dessert, on vit le maître du banquet se lever et distribuer de sa main à tous les convives un fruit nouveau, un fruit singulier que chacun devait emporter comme souvenir de la fête : c’était une photographie de la chapelle et du couvent. L’idée n’était-elle pas heureuse ? Le dîner suivi de causeries intimes dans la salle de réception, sous le cloître, au jardin, fut donc le second acte de cette journée remplie de tant de joies et d’amour. Ah ! mon Révérend Père, savez vous quand les hommes savourent vraiment les délices de la pleine et chrétienne fraternité ? C’est à l’heure où ils se voient et se parlent après s’être d’abord rencontrés et unis dans l’amour de Dieu, leur premier père. Je l’expérimentais ce jour-là, et tous nous l’expérimentions dans ce festin qui n’avait été dressé qu’après le festin de Dieu, et dans ces récréations innocentes qu’avait précédées la réunion de la prière.

Mais comme on ne s’était approché le matin en présence du Seigneur et dans sa demeure, on ne devait se quitter le soir qu’en sa présence encore et dans sa demeure. Ainsi Dieu qui avait inauguré la fête, en serait le dernier mot. Vers trois heures, nous retournâmes à l’église qui s’ouvrit toute pure comme au matin ; mais alors inondée de la lumière du soleil couchant. Les Vêpres furent chantées, et puis, devant un auditoire presque aussi pressé quoiqu’un peu moins choisi, il y eut un nouveau sermon.

La parole était au Révérend Père Hyacinthe Loyson, Carme déchaussé. L’orateur, dans le nom est déjà célèbre, développa avec un remarquable talent, une grande et forte thèse sur la vie religieuse dans ses harmonies avec la nature humaine prise en soi, et telle que l’a faite notre XIXe siècle. Les idées toujours originales, se déroulaient avec une richesse prodigieuse ; et grâce aux brillantes couleurs dont elles étaient revêtues, et aux mouvements oratoires qui les accompagnaient, le prédicateur a pu soutenir une heure et demie durant, je ne dis pas l’attention, mais l’admiration de son auditoire.

Le discours du soir et celui du matin se complétaient l’un l’autre : l’un montrait comment et même surtout au XIXe siècle, les moines avaient le droit de vivre, et de replonger sous le sol renouvelé leurs vieilles et immortelles racines ; l’autre faisait voir comment, ayant le droit de vivre, ils avaient aussi celui d’agir, de raisonner, d’attirer, fût-ce par de belles églises, illuminées de toute la pompe du culte catholique, on animées par une grande voix, une de ces voix presque perdues et toujours trop rares de l’antique éloquence chrétienne.

Enfin, à la nuit tombante, il y eut, comme clôture, la bénédiction de Dieu : elle nous fut donnée par les mains d’un fils de Saint François, de la féconde et fraternelle famille avec laquelle nous rompons en toute rencontre le pain de l’amitié, et ainsi se consomma cette fête par une nouvelle joie qui venait s’ajouter à toutes celles que nous avions goûtées.

Telle fut la journée du 16 août dont je viens de vous crayonner si imparfaitement le dessin. Notre couvent de Lyon s’inscrira comme une page brillante dans ses annales et elle laissera un immortel parfum à l’âme de ceux qui se sont trouvés au doux contact des émotions dont elle fut remplie.

Faire une œuvre, la mener à terme, c’est toujours grand et c’est héroïque souvent, tant il se lève d’obstacles à l’encontre de l’ouvrier ; mais aussi voir cette œuvre accomplie, jeter sur elle ce regard de complaisance que l’architecte a le droit de porter sur son travail, la voir fêtée par les hommes, couronnée et bénie de Dieu, il n’est rien sous le ciel qui soit plus noble, qui remue le cœur plus fortement et qui l’enivre de plus légitimes satisfactions.

Cette fête m’a fait du bien surtout par ce généreux sentiment qu’elle m’a mis au cœur. Et certes, nous avons besoin d’être un peu raffermis par ces hautes aspirations. Ne sommes-nous pas à l’ère où l’on fonde ? N’est-ce pas à nous, ouvriers de la première heure de réédification que Dieu a dit de bâtir, de semer, de planter ? Cette voix, nos frères l’ont entendue et généreusement suivie. Efforçons-nous tous de donner à Dieu entrée dans l’âme des fidèles : ce sont là les temples qu’avant tout il recherche ; et nous pourrons ensuite, à l’exemple de nos ancêtres, construire des beaux temples de pierre qui nous survivant à nous mêmes diront après nous quelle fut la pensée de notre vie, et prêcheront à notre place Celui au service duquel nous nous sommes entièrement dévoués.

Pour en savoir plus…

Sur le couvent de la place des Jacobins :

- L’ancien couvent des dominicains de Lyon. I, Description, plan, vues diverses par le R. P. Michel Cormier, Lyon E. Vitte, 1898-1900, disponible ici.

- J. D. Levesque, Les Frères prêcheurs de Lyon Notre-Dame-de-Confort, 1218-1789.

- Haude Morvan, « Les sépultures dans la propagande des frères prêcheurs et mineurs : quatre sépultures de cardinaux à Lyon au XIIIe siècle », Mélanges de l’École française de Rome – Moyen Âge [En ligne], 126-1 | 2014, mis en ligne le 03 avril 2014, consulté le 04 mai 2015.

- J. Beyssac, « Les lecteurs et théologaux de l’Église de Lyon », Bulletin de la société littéraire, historique et archéologique de Lyon, Tome IX, 1926, 1-49.

Sur le couvent du Saint-Nom de Jésus :

L’histoire de la fondation du couvent et de la construction de l’église a fait l’objet d’un colloque d’historiens, à l’occasion du 150e anniversaire de la bénédiction de l’église. Les Actes du colloque, publiés par l’université Lyon 3, sont en vente au presbytère de la paroisse du Saint-Nom de Jésus, sous le titre Un passé recomposé, textes réunis par J.-M. Gueullette, Lyon, LARHRA, 2015. Toutes les contributions sont accessibles en ligne, ainsi que les annexes. En voici la table des matières :

- Jean-Marie Gueullette, o. p., Introduction.

- Christian Sorrel, Le catholicisme lyonnais au milieu du XIXe siècle : dynamisme et intransigeance.

- Tangi Cavalin, Nathalie Viet-Depaule, Un couvent pour la « Stricte Observance ». Les fondateurs du Saint-Nom de Jésus à Lyon.

- Isabelle Parizet, L’atelier de vitraux du couvent du Saint-Nom de Jésus à Lyon. Relecture prosopographique des archives.

- Bruno Carra de Vaux, o. p, L’expulsion des Dominicains (Septembre 1870).

- Philippe Dufieux, Le Saint-Nom de Jésus de Lyon et les chantiers catholiques contemporains.

- Catherine Guillot, Les verrières du Saint-Nom de Jésus, héritières d’une conception collective de l’art établie dans les années 1830-1840 ?

- Jean-Marie Gueullette, o. p., « Par la parole et par l’exemple » : Exprimer l’identité dominicaine par l’image et le texte.